Alle Jahre wieder: Die Redaktion der Gesellschaft für Comicforschung wünscht ihren Leser_innen und Freund_innen einen guten Start ins neue Jahr!

Wie jedes Jahr wollen wir den Leser_innen des ComFor-Blogs auch diesen Winter wieder aktuelle Leseempfehlungen von Comicforscher_innen präsentieren. (Die Leseempfehlungen der letzten Jahre finden sich hier.) – Auch 2021 gab es schließlich eine Vielzahl von Neuerscheinungen, die es sich im Blick zu behalten lohnt – obwohl auch in diesem Jahr mal dahingestellt sein soll, ob man nun Homeoffice- und Pandemiebedingt viel oder eher wenig Zeit zum lesen hatte.

Auch dieses Jahr haben wir unsere Mitglieder unter der Redaktion von Robin-M. Aust und Michaela Schober um ganz subjektive Lektüretipps gebeten, die aus den vergangenen zwölf Monaten im Gedächtnis geblieben sind – aus welchen Gründen auch immer.

Da es schönerweise auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von Einreichungen gab, die natürlich nicht in der Masse untergehen sollen, haben wir uns entschieden, die Leseempfehlungen erneut in mehreren Posts zu präsentieren – der zweite folgt dann in Kürze.

***

Jörn Ahrens

Justus Liebig Universität Gießen

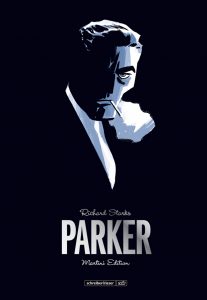

Richard Stark/Darwyn Cooke: Parker. Martini Edition.

Offensichtlich sind die Krimis von Richard Stark Klassiker, was ich nicht weiß, weil ich Krimis nur als Film oder Comic genieße. So darf ich endlich Parker kennenlernen, einen klassischen Protagonisten des Hardboiled Crime, mit dem Unterschied, dass es sich nicht um einen Privatdetektiv handelt, sondern um einen Gangster. Die Erzählungen sind gekonnt und clever und literarisch gewiss ein Genuss. Den wirklichen Furor aber erzeugt ganz gewiss die Adaption durch Darwyn Cooke. Cooke zeichnet in scheinbar flüchtigen, aber ungeheuer genau durchkomponierten Strichen. Die fehlenden Rahmenlinien seiner Panels ergeben sich wie von selbst aus den Panelkonturen, manchmal lässt er Linien in seinen Figuren und den Décors weg. Die harten schwarz-weiß Zeichnungen sind lediglich mit jeweils einer Kontrastfolie belegt, die sich nicht zwingend in die Objekte einpasst, sondern eher auf ihnen liegt wie Art Déco. Selten hat ein Zeichner so eindrücklich Bewegung umgesetzt. Bei wehenden Gardinen spürt man regelrecht den Wind, die Figuren bewegen sich in rasanter Geschwindigkeit; Cooke gelingt es, die Bewegungslosigkeit der Comic Panels nahezu aufzuheben. So schafft er zeichnerisch eine exzellente Atmosphäre für seine Kriminalgeschichten und schmiegt sich zugleich der Ästhetik der Erzählzeit an. Cooke ist 2016 mit 54 Jahren früh verstorben. Comics wie diese bräuchte es mehr.

Offensichtlich sind die Krimis von Richard Stark Klassiker, was ich nicht weiß, weil ich Krimis nur als Film oder Comic genieße. So darf ich endlich Parker kennenlernen, einen klassischen Protagonisten des Hardboiled Crime, mit dem Unterschied, dass es sich nicht um einen Privatdetektiv handelt, sondern um einen Gangster. Die Erzählungen sind gekonnt und clever und literarisch gewiss ein Genuss. Den wirklichen Furor aber erzeugt ganz gewiss die Adaption durch Darwyn Cooke. Cooke zeichnet in scheinbar flüchtigen, aber ungeheuer genau durchkomponierten Strichen. Die fehlenden Rahmenlinien seiner Panels ergeben sich wie von selbst aus den Panelkonturen, manchmal lässt er Linien in seinen Figuren und den Décors weg. Die harten schwarz-weiß Zeichnungen sind lediglich mit jeweils einer Kontrastfolie belegt, die sich nicht zwingend in die Objekte einpasst, sondern eher auf ihnen liegt wie Art Déco. Selten hat ein Zeichner so eindrücklich Bewegung umgesetzt. Bei wehenden Gardinen spürt man regelrecht den Wind, die Figuren bewegen sich in rasanter Geschwindigkeit; Cooke gelingt es, die Bewegungslosigkeit der Comic Panels nahezu aufzuheben. So schafft er zeichnerisch eine exzellente Atmosphäre für seine Kriminalgeschichten und schmiegt sich zugleich der Ästhetik der Erzählzeit an. Cooke ist 2016 mit 54 Jahren früh verstorben. Comics wie diese bräuchte es mehr.

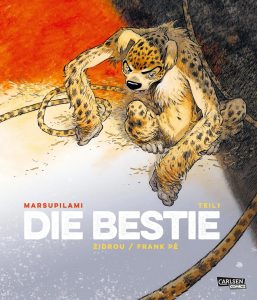

Zidrou/Frank Pé: Marsupilami. Teil 1: Die Bestie.

Die Welle der Hommagen an frankobelgische Comic-Klassiker rollt unaufhörlich. Vor allem die Arbeiten André Franquins scheinen nach Historisierungen zu verlangen. Während Émile Bravo die Biographie Spirous und eine kongeniale Comicgeschichte des Zweiten Weltkriegs in Belgien erzählt (auch neu und toll: Spirou oder: Die Hoffnung. Teil 3), berichten Zidrou und Frank Pé von einem Marsupilami, das 1955 nach Belgien gelangt, in der tristen Nachkriegsumgebung aber nicht heimisch werden kann. Das Belgien in diesem Band ist trist, grau, misanthropisch, sehr klassenorientiert und überhaupt eine tendenziell unmenschliche Umgebung. Man fragt sich, wie in dieser Atmosphäre 1952 das Marsupilami im Spirou-Magazin erstmals in die Welt treten konnte. Im Band lächelt das Tier ein einziges Mal – als es schläft. Zugleich knüpft das Album an Franquins Ambitionen zu einer Zoologie des Marsupilami an und entwickelt behutsam eine Studie über ein mögliches Tier. Pés Zeichnungen sind routiniert und einfühlsam; an die École Marcinelle schließen sie an, ohne sie zu adaptieren. Das Buch hat ein ungewöhnliches, quadratisches Format und ist auf sehr dickem Papier gedruckt, was eher an einen Katalog als an einen Comic denken lässt. Diese Geschichte hat kein Happy End. Dem gebeutelten Jungen, der sich des Marsupilamis angenommen hatte, wird alles genommen. Aber es ist ja erst Teil 1…

Die Welle der Hommagen an frankobelgische Comic-Klassiker rollt unaufhörlich. Vor allem die Arbeiten André Franquins scheinen nach Historisierungen zu verlangen. Während Émile Bravo die Biographie Spirous und eine kongeniale Comicgeschichte des Zweiten Weltkriegs in Belgien erzählt (auch neu und toll: Spirou oder: Die Hoffnung. Teil 3), berichten Zidrou und Frank Pé von einem Marsupilami, das 1955 nach Belgien gelangt, in der tristen Nachkriegsumgebung aber nicht heimisch werden kann. Das Belgien in diesem Band ist trist, grau, misanthropisch, sehr klassenorientiert und überhaupt eine tendenziell unmenschliche Umgebung. Man fragt sich, wie in dieser Atmosphäre 1952 das Marsupilami im Spirou-Magazin erstmals in die Welt treten konnte. Im Band lächelt das Tier ein einziges Mal – als es schläft. Zugleich knüpft das Album an Franquins Ambitionen zu einer Zoologie des Marsupilami an und entwickelt behutsam eine Studie über ein mögliches Tier. Pés Zeichnungen sind routiniert und einfühlsam; an die École Marcinelle schließen sie an, ohne sie zu adaptieren. Das Buch hat ein ungewöhnliches, quadratisches Format und ist auf sehr dickem Papier gedruckt, was eher an einen Katalog als an einen Comic denken lässt. Diese Geschichte hat kein Happy End. Dem gebeutelten Jungen, der sich des Marsupilamis angenommen hatte, wird alles genommen. Aber es ist ja erst Teil 1…

Manuele Fior: Celestia

Manuele Fior ist einer der profiliertesten Künstler der jüngeren italienischen Comic Szene und steht v.a. für zeichnerische Umsetzungen seiner Stoffe, die einen stark lyrischen Einschlag haben. Celestia bleibt von der ersten bis zur letzten Seite rätselhaft. Angeblich spielt die Geschichte nach einer großen Invasion, vor der sich einige Menschen in eine Lagunenstadt dieses Namens retten konnten. Das Motiv, Nachkriegsszenarien zu entwickeln, denen man den Krieg nicht ansieht, ist in Italien verbreitet; auch Gipi hat es mehrfach genutzt. In Celestia tauchen weder der Krieg auf noch dessen Folgen. Dafür entwirft Fior eine Welt im und am Wasser, mit Protagonisten, denen wir uns anvertrauen, aber deren Motive wir nicht kennen. Da ist die Gruppe Telepathen, die vom Dottor geführt wird. Dessen Sohn kehrt ihnen den Rücken und zieht bald mit einer Renegatin dieser Gruppe durch die Stadt und die nahe Küstenlandschaft. Die leicht futuristisch inszenierte Welt wirkt verzaubert und bleibt ohne narrative Hintergründe. Die will man auch gar nicht wissen, sie würden nur stören. Vordergründig arbeitet Fior klassisch in Stripzeilen, nutzt aber atemberaubende Perspektiven, entzündet ein Feuerwerk an pastellhaften, meist sonnendurchfluteten Farben. Ein rasantes Buch, das eindrücklich zeigt, weshalb der Comic längst nicht tot ist.

Manuele Fior ist einer der profiliertesten Künstler der jüngeren italienischen Comic Szene und steht v.a. für zeichnerische Umsetzungen seiner Stoffe, die einen stark lyrischen Einschlag haben. Celestia bleibt von der ersten bis zur letzten Seite rätselhaft. Angeblich spielt die Geschichte nach einer großen Invasion, vor der sich einige Menschen in eine Lagunenstadt dieses Namens retten konnten. Das Motiv, Nachkriegsszenarien zu entwickeln, denen man den Krieg nicht ansieht, ist in Italien verbreitet; auch Gipi hat es mehrfach genutzt. In Celestia tauchen weder der Krieg auf noch dessen Folgen. Dafür entwirft Fior eine Welt im und am Wasser, mit Protagonisten, denen wir uns anvertrauen, aber deren Motive wir nicht kennen. Da ist die Gruppe Telepathen, die vom Dottor geführt wird. Dessen Sohn kehrt ihnen den Rücken und zieht bald mit einer Renegatin dieser Gruppe durch die Stadt und die nahe Küstenlandschaft. Die leicht futuristisch inszenierte Welt wirkt verzaubert und bleibt ohne narrative Hintergründe. Die will man auch gar nicht wissen, sie würden nur stören. Vordergründig arbeitet Fior klassisch in Stripzeilen, nutzt aber atemberaubende Perspektiven, entzündet ein Feuerwerk an pastellhaften, meist sonnendurchfluteten Farben. Ein rasantes Buch, das eindrücklich zeigt, weshalb der Comic längst nicht tot ist.

***

Dietrich Grünewald

Danijel Žeželj: Rotkäppchen

In düsterem, harten Schwarz-Weiß, stilistisch an expressive Holzschnitte erinnernd, erzählt der kroatische Künstler Danijel Žeželj (* 1966) in seiner Sicht das Grimmsche Märchen. Man muss genau hinschauen und, sich auf die atmosphärischen Zeichnungen einlassend, Panel für Panel, Seite für Seite verbinden und deuten, gewissermaßen im Kopf mitspielen. Žeželj erzählt ohne Worte, nutzt die auch ständig die Perspektiven wechselnde enge, filmische Bildfolge, um hoch emotional und spannend zeigend zu erzählen. Wir verfolgen die Pirsch des Wolfes, parallel Rotkäppchen auf ihren Umwegen durch den dichten Wald zum Haus der Großmutter, wo das Mädchen, abstrakt-symbolisch angedeutet, dem Raubtier zum Opfer fällt; begleiten wiederum parallel den Jäger, der schließlich im offenen Kampf den Wolf stellt und aufspießt, Großmutter und Rotkäppchen befreit… Die Bildfolge wirkt archaisch, mythisch, wenn – so ist mehr zu interpretieren anhand verweisender Bildzeichen als zu erkennen – am Schluss wohl das Mädchen und der Jäger zusammenfinden. Eine besondere Bildgeschichte, auf die sich einzulassen lohnt.

In düsterem, harten Schwarz-Weiß, stilistisch an expressive Holzschnitte erinnernd, erzählt der kroatische Künstler Danijel Žeželj (* 1966) in seiner Sicht das Grimmsche Märchen. Man muss genau hinschauen und, sich auf die atmosphärischen Zeichnungen einlassend, Panel für Panel, Seite für Seite verbinden und deuten, gewissermaßen im Kopf mitspielen. Žeželj erzählt ohne Worte, nutzt die auch ständig die Perspektiven wechselnde enge, filmische Bildfolge, um hoch emotional und spannend zeigend zu erzählen. Wir verfolgen die Pirsch des Wolfes, parallel Rotkäppchen auf ihren Umwegen durch den dichten Wald zum Haus der Großmutter, wo das Mädchen, abstrakt-symbolisch angedeutet, dem Raubtier zum Opfer fällt; begleiten wiederum parallel den Jäger, der schließlich im offenen Kampf den Wolf stellt und aufspießt, Großmutter und Rotkäppchen befreit… Die Bildfolge wirkt archaisch, mythisch, wenn – so ist mehr zu interpretieren anhand verweisender Bildzeichen als zu erkennen – am Schluss wohl das Mädchen und der Jäger zusammenfinden. Eine besondere Bildgeschichte, auf die sich einzulassen lohnt.

***

Michael Heinze

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Ralf König: Vervirte Zeiten.

2020 hat Ralf König sein 40jähriges Comiczeichner-Jubiläum begangen und auch in diesem Jahr noch mit zahlreichen on- und offline veranstalteten Jubiläumslesungen gehalten. Damit gehört er klar zu Deutschlands alteingesessenen Comicautor*innen. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Fuß fasste, begann König, seinen Fans auf Facebook täglich einen Vier-Panel-Comic zu offerieren, und wieder einmal waren es Konrad und Paul, das Kölner Paar aus intellektuellem Musiklehrer und sex-positivem Freizeitautor, die unser Leben durch die Pandemie begleitet haben.

2020 hat Ralf König sein 40jähriges Comiczeichner-Jubiläum begangen und auch in diesem Jahr noch mit zahlreichen on- und offline veranstalteten Jubiläumslesungen gehalten. Damit gehört er klar zu Deutschlands alteingesessenen Comicautor*innen. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Fuß fasste, begann König, seinen Fans auf Facebook täglich einen Vier-Panel-Comic zu offerieren, und wieder einmal waren es Konrad und Paul, das Kölner Paar aus intellektuellem Musiklehrer und sex-positivem Freizeitautor, die unser Leben durch die Pandemie begleitet haben.

Seit Jahrzehnten begleitet das Paar nicht nur die schwule Community und erlebt Höhen und Tiefen des Alltags. Wenn auch ein Pandemie-Tagebuch, so ist Vervirte Zeiten doch noch viel mehr. So geht es beispielsweise auch – wie schon im 2017 erschienenen Herbst in der Hose – um das Älterwerden, Lust und Liebe und den Alltag. Da sind die allzu Konservativen, da sind die Diskussionen über Maskenpflicht und Gegendemonstrationen, und wie immer gibt es klare Worte.

Von März bis Oktober hatte König den täglichen Comicstrip 2020 durchgehalten, sich dann aber wieder seinem Tagesgeschäft zugewandt. Doch schon im Februar 2021 erschien dann die Sammlung. Auch stilistisch hat sie einiges zu bieten, da das Vier-Panel-System dem Meister des konzisen Erzählens noch einmal eine neue Grenze auferlegt hat. Und seit einigen Wochen ist nun eine neue tägliche Comic-Reihe auf der Facebook-Seite des Autors zu finden.In «Das Unvermögen» erschafft Andreas Kiener eine futuristisch-dystopische Welt in zarten Pastelltönen. Im 23. Jahrhundert hofft die Eliste, alles Zukünftige – selbst den kleinsten Regentropfen – mittels enormer Computer vorhersagen zu können, während die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Ihren Anfang nimmt die Geschichte dabei im Gebiet der heutigen Schweiz, was nicht explizit gesagt wird, aber klar zu erkennen ist. Hier macht sich die sechsjährige Ali nach dem Tod ihrer Grossmutter auf die Suche nach ihrer Mutter, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Superrobotern gespielt haben muss. Die Reise führt sie nach Abidjan zur grössten Roboterproduktionsfirma. Als Begleiter kann Ali dabei auf ihren potenziell allwissenden Androiden in Gestalt eines lebensgrossen weissen Teddybären zählen. Die Geschichte lebt von der Beziehung dieser beiden, denn Ali muss den hochintelligenten Androiden immer wieder mahnen, ihr die Dinge so zu erklären, dass sie sie verstehen kann. Und obwohl sie aufgrund ihres Alters vieles noch nicht ganz versteht, gelingt es ihr mit Pfiffigkeit und Glück immer wieder, die Regeln zu umgehen, an die der Android sich aufgrund seiner Programmierung halten müsste. Und dann wird seine Batterie knapp … Die detailreichen Bilder laden zum mehrmaligen Betrachten ein, und da die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, ist auf eine Fortsetzung zu hoffen.

Baptiste Bouthier Héloise Chochois. 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé.

„Wo warst Du am 11. September?“ ist eine Frage, die in vielerlei Gesprächen in den letzten 20 Jahren gefallen ist. Und wir erinnern uns alle daran, müssen nicht einmal das Jahr erwähnen. Héloise Chochois und Baptiste Bouthier wählen eine etwas andere Perspektive auf diese subjektiv geprägte Erinnerung, indem sie die 1987 geborene Protagonistin Juliette am 20. Jahrestag des Anschlags nach New York reisen lassen und sich erinnern lassen, wie sie als 14-Jährige den Tag und die Folgen erlebte, an die Reaktionen der Mutter, zum Beispiel, aber auch an ihre Betroffenheit, die dennoch die Frage stellte: „Was bedeutet das alles?“

„Wo warst Du am 11. September?“ ist eine Frage, die in vielerlei Gesprächen in den letzten 20 Jahren gefallen ist. Und wir erinnern uns alle daran, müssen nicht einmal das Jahr erwähnen. Héloise Chochois und Baptiste Bouthier wählen eine etwas andere Perspektive auf diese subjektiv geprägte Erinnerung, indem sie die 1987 geborene Protagonistin Juliette am 20. Jahrestag des Anschlags nach New York reisen lassen und sich erinnern lassen, wie sie als 14-Jährige den Tag und die Folgen erlebte, an die Reaktionen der Mutter, zum Beispiel, aber auch an ihre Betroffenheit, die dennoch die Frage stellte: „Was bedeutet das alles?“

Erzählt werden Zeitzeugengeschichten, die aus anderen Medien schon hinlänglich bekannt sind, aber der sehr nüchterne Stil des Comics macht diese Erzählungen umso eindringlicher. Andreas Platthaus beklagt – nicht ganz zu Unrecht – in seiner Rezension in der F.A.Z., dass es erzählerisch nicht viel Neues gibt, und dass der Comic seinem Anspruch, eine Chronik zu sein, nicht gerecht werde, weil er nicht darauf eingehe, was in den 20 Jahren dazwischen zum Beispiel in Afghanistan geschehen ist. Platthaus liegt richtig, unterstellt man die Absicht zur Chronik, doch ich würde eher sagen, hier beschäftigen sich der Autor und die Zeichnerin mit dem Funktionieren der Erinnerung, mit Memorialkultur und unserer Wahrnehmung der Dinge in verschiedenen Lebensaltern. Und das tut der Band in herausragender Art und Weise.

Der Comic ist ebenfalls dieses Jahr auf Deutsch unter dem Titel 9/11 Ein Tag, der die Welt veränderte bei Knesebeck in München erschienen.

***

Aleta-Amirée von Holzen

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM

Andreas Kiener: Das Unvermögen

In «Das Unvermögen» erschafft Andreas Kiener eine futuristisch-dystopische Welt in zarten Pastelltönen. Im 23. Jahrhundert hofft die Eliste, alles Zukünftige – selbst den kleinsten Regentropfen – mittels enormer Computer vorhersagen zu können, während die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Ihren Anfang nimmt die Geschichte dabei im Gebiet der heutigen Schweiz, was nicht explizit gesagt wird, aber klar zu erkennen ist. Hier macht sich die sechsjährige Ali nach dem Tod ihrer Grossmutter auf die Suche nach ihrer Mutter, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Superrobotern gespielt haben muss. Die Reise führt sie nach Abidjan zur grössten Roboterproduktionsfirma. Als Begleiter kann Ali dabei auf ihren potenziell allwissenden Androiden in Gestalt eines lebensgrossen weissen Teddybären zählen. Die Geschichte lebt von der Beziehung dieser beiden, denn Ali muss den hochintelligenten Androiden immer wieder mahnen, ihr die Dinge so zu erklären, dass sie sie verstehen kann. Und obwohl sie aufgrund ihres Alters vieles noch nicht ganz versteht, gelingt es ihr mit Pfiffigkeit und Glück immer wieder, die Regeln zu umgehen, an die der Android sich aufgrund seiner Programmierung halten müsste. Und dann wird seine Batterie knapp … Die detailreichen Bilder laden zum mehrmaligen Betrachten ein, und da die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, ist auf eine Fortsetzung zu hoffen.

In «Das Unvermögen» erschafft Andreas Kiener eine futuristisch-dystopische Welt in zarten Pastelltönen. Im 23. Jahrhundert hofft die Eliste, alles Zukünftige – selbst den kleinsten Regentropfen – mittels enormer Computer vorhersagen zu können, während die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Ihren Anfang nimmt die Geschichte dabei im Gebiet der heutigen Schweiz, was nicht explizit gesagt wird, aber klar zu erkennen ist. Hier macht sich die sechsjährige Ali nach dem Tod ihrer Grossmutter auf die Suche nach ihrer Mutter, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Superrobotern gespielt haben muss. Die Reise führt sie nach Abidjan zur grössten Roboterproduktionsfirma. Als Begleiter kann Ali dabei auf ihren potenziell allwissenden Androiden in Gestalt eines lebensgrossen weissen Teddybären zählen. Die Geschichte lebt von der Beziehung dieser beiden, denn Ali muss den hochintelligenten Androiden immer wieder mahnen, ihr die Dinge so zu erklären, dass sie sie verstehen kann. Und obwohl sie aufgrund ihres Alters vieles noch nicht ganz versteht, gelingt es ihr mit Pfiffigkeit und Glück immer wieder, die Regeln zu umgehen, an die der Android sich aufgrund seiner Programmierung halten müsste. Und dann wird seine Batterie knapp … Die detailreichen Bilder laden zum mehrmaligen Betrachten ein, und da die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, ist auf eine Fortsetzung zu hoffen.

Bruno Duhamel: Niemals

In «Niemals» nimmt Duhamel die Folgen der Klimaerwärmung als Anlass der Geschichte sowie als dramatische Kulisse. Im bretonischen Fischerdorf Troumesnil lebt die alte Madeleine. Obwohl sie schon über neunzig und von Geburt an blind ist, meistert sie ihren Alltag noch gut allein. Standhaft weigert sie sich, ins Altersheim zu ziehen – selbst wenn der Bürgermeister sie noch so drängt und es dafür einen guten Grund gäbe: Jede Nacht erodieren mehrere Meter Küste, Madeleines Garten ist schon zur Hälfte im Meer versunken. Der Untergang steht buchstäblich vor ihrer Tür, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis auch ihr Häuschen ins Meer rutscht. Da Madeleine fest entschlossen ist, ihr Haus niemals zu verlassen, greift der Bürgermeister nicht zuletzt aus Sorge um seinen Ruf zu billigen Tricks – was wiederum Madeleine ergrimmt. Der Zwist nimmt immer absurdere Formen an und persifliert das Beamtentum. Auf dem Höhepunkt des Dramas soll Madeleine in einer stürmischen Nacht mit Zwang aus dem Haus geholt werden. Es gelingt ihr aber, einem der Feuerwehrmänner ihre Beweggründe für ihre Unbeugsamkeit verständlich zu machen. Visuell der ligne claire verpflichtet, lässt Duhamel eindrücklich und mit satirischem Blick Sicherheitsdenken und Selbstbehauptung aufeinanderprallen und wirft Fragen auf, für die es keine einfachen Antworten gibt. Mit Madeleine hat er eine Protagonistin geschaffen, die einem lange im Gedächtnis bleibt.

In «Niemals» nimmt Duhamel die Folgen der Klimaerwärmung als Anlass der Geschichte sowie als dramatische Kulisse. Im bretonischen Fischerdorf Troumesnil lebt die alte Madeleine. Obwohl sie schon über neunzig und von Geburt an blind ist, meistert sie ihren Alltag noch gut allein. Standhaft weigert sie sich, ins Altersheim zu ziehen – selbst wenn der Bürgermeister sie noch so drängt und es dafür einen guten Grund gäbe: Jede Nacht erodieren mehrere Meter Küste, Madeleines Garten ist schon zur Hälfte im Meer versunken. Der Untergang steht buchstäblich vor ihrer Tür, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis auch ihr Häuschen ins Meer rutscht. Da Madeleine fest entschlossen ist, ihr Haus niemals zu verlassen, greift der Bürgermeister nicht zuletzt aus Sorge um seinen Ruf zu billigen Tricks – was wiederum Madeleine ergrimmt. Der Zwist nimmt immer absurdere Formen an und persifliert das Beamtentum. Auf dem Höhepunkt des Dramas soll Madeleine in einer stürmischen Nacht mit Zwang aus dem Haus geholt werden. Es gelingt ihr aber, einem der Feuerwehrmänner ihre Beweggründe für ihre Unbeugsamkeit verständlich zu machen. Visuell der ligne claire verpflichtet, lässt Duhamel eindrücklich und mit satirischem Blick Sicherheitsdenken und Selbstbehauptung aufeinanderprallen und wirft Fragen auf, für die es keine einfachen Antworten gibt. Mit Madeleine hat er eine Protagonistin geschaffen, die einem lange im Gedächtnis bleibt.

Serena Blasco, nach Nancy Springer: Enola Holmes 1: Der Fall des verschwundenen Lords

An ihrem 14. Geburtstag wird Enolas Name (rückwärts «alone») zum Programm. Denn ihre Mutter verlässt das Haus und ist nicht wieder auffindbar; selbst Enolas grosse Brüder – keine Geringeren als Sherlock und Mycroft Holmes – kommen nicht weiter. Und mit der auf dem Land aufgewachsenen Schwester wissen die Männer auch nichts anzufangen, ausser sie in eine Töchterschule zu stecken. Zum Glück aber hat ihre Mutter Enola konsequent zur Selbstständigkeit erzogen – und sie hat Hinweise hinterlassen, die nur Enola entschlüsseln kann. Daher reist Enola lieber allein allein nach London, wo sie verkleidet ein eigenes Detektivbüro eröffnet und auf der Suche nach ihrer Mutter nebenbei einen entführten Jungen rettet. Mit Cleverness und Kühnheit lässt das junge Mädchen die gestandenen und in Geschlechterfragen zu Engstirnigkeit neigenden Detektive ziemlich alt aussehen. Die im französischen Original seit 2015 erschienenen Comics halten sich dabei in der Handlung viel näher an der gleichnamigen Buchvorlage (2006–2010, dt. ab 2019) der englischen Autorin Nancy Springer als die Netflix-Verfilmung von 2020 (Regie: Harry Bradbeer). Während das nur von Gaslaternen beleuchtete, dunkle und armutsverseuchte London aus dem Buch im Comic (wie übrigens im Film) kaum sichtbar wird, setzen Serena Blascos schwungvolle, in starken Pastelltönen gehaltenen Aquarellzeichnungen Enolas Esprit und eine gewisse Eigenwilligkeit visuell gelungen um.

An ihrem 14. Geburtstag wird Enolas Name (rückwärts «alone») zum Programm. Denn ihre Mutter verlässt das Haus und ist nicht wieder auffindbar; selbst Enolas grosse Brüder – keine Geringeren als Sherlock und Mycroft Holmes – kommen nicht weiter. Und mit der auf dem Land aufgewachsenen Schwester wissen die Männer auch nichts anzufangen, ausser sie in eine Töchterschule zu stecken. Zum Glück aber hat ihre Mutter Enola konsequent zur Selbstständigkeit erzogen – und sie hat Hinweise hinterlassen, die nur Enola entschlüsseln kann. Daher reist Enola lieber allein allein nach London, wo sie verkleidet ein eigenes Detektivbüro eröffnet und auf der Suche nach ihrer Mutter nebenbei einen entführten Jungen rettet. Mit Cleverness und Kühnheit lässt das junge Mädchen die gestandenen und in Geschlechterfragen zu Engstirnigkeit neigenden Detektive ziemlich alt aussehen. Die im französischen Original seit 2015 erschienenen Comics halten sich dabei in der Handlung viel näher an der gleichnamigen Buchvorlage (2006–2010, dt. ab 2019) der englischen Autorin Nancy Springer als die Netflix-Verfilmung von 2020 (Regie: Harry Bradbeer). Während das nur von Gaslaternen beleuchtete, dunkle und armutsverseuchte London aus dem Buch im Comic (wie übrigens im Film) kaum sichtbar wird, setzen Serena Blascos schwungvolle, in starken Pastelltönen gehaltenen Aquarellzeichnungen Enolas Esprit und eine gewisse Eigenwilligkeit visuell gelungen um.

***

17. Jahrestagung der Gesellschaft für Comicforschung:

17. Jahrestagung der Gesellschaft für Comicforschung: